Im Kwon-taek’s career enters new chapter

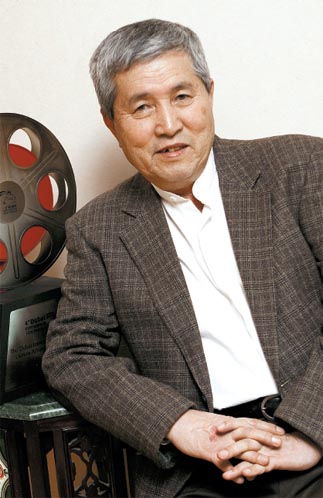

Famed director Im Kwon-taek re-emerged in the movie industry with his 101st film, “Hanji.” [JoongAng Photo]

The director appeared in Seoul on Monday at the film’s prescreening. Hanji, or traditional Korean paper, is about people who make or have interest in the old craft. Although award-winning actors Park Joong-hoon, Kang Su-yeun and Yeh Ji-won were also present on Monday, they were just supporting roles as Im stole the spotlight.

“The concept for this film [“Hanji”] started in a pub when I exchanged shots of liquor with Min Byoung-lock,” Im told reporters. Min - a professor, film critic and head of the Jeonju International Film Festival - suggested that Im tackle hanji for his next film.

“I was looking for my next project after doing films about pansori [traditional Korean narrative singing] and Korean painting. I accepted his offer, but did not know it would torment me during the production.

“I realized it was my fault to decide to make a film about hanji. Since the world of paper is so deep and broad, I regretted my decision,” Im said. Min attended the prescreening with Im.

It took about a year for Im to research hanji and another four months to shoot the film in Jeonju, North Jeolla, known for its hanji tradition.

While working on “Hanji,” Im said he found himself falling for its beauty. “From the moment of my birth, I encountered hanji,” referring to his old home where the walls were covered in hanji, a common type of wallpaper in the 1930s and 1940s.

In previous films, Im focused on shedding light on the beauty of Korea. The world’s authoritative film festivals took note.

Director Im Kwon-taek gives instructions to leading actress Kang Su-yeun.

But Im is well aware that his new film can come across as propagandistic, making it less appealing.

“This film is getting less attention overseas because it makes no bones about the quality and excellence of our paper. I believe someone had to film hanji, because it is losing its ground. I think I’ve done the right thing,” he said.

Im’s film has failed to please domestic film critics. Renowned critic Lee Dong-jin said the film failed to merge its documentary format with the drama of the three different characters.

Im is often dubbed a legend in the nation’s film industry. His lengthy filmography is complemented with medals and trophies from international film awards.

After debuting in 1962 with “Farewell to the Duman River,” Im produced many anticommunism films at the government’s request. During that time early in his career, the country was under military rule. It was a burden on him, he said.

“I had to produce films that the government wanted,” recalled Im. In order to explore his artistic creativity, he focused on very Korean topics from the late ’80s.

Park Joong-hoon and Yeh Ji-won prepare to film a scene of “Hanji.” Provided by the Jeonju International Film Festival

Of his previous films, “The Surrogate Womb” (1986) and “Seopyonje” (1993) received rave reviews and awards overseas.

With “Hanji,” Im tried to change how he works. He used digital cameras for the first time and treated actors with a more open mind than he had in the past. “I used to be a type of person who established rules and set boundaries and urged actors to stay within those parameters. But this film was different. Every time I talked to actors, especially with Park, I realized this was a good way to make films.”

“Hanji” opens next Thursday nationwide. Three major distributors, Lotte Entertainment, Showbox Mediaplex and CJ Entertainment, are involved in investment, distribution and marketing. The original Korean title is “Scooping Up the Moonlight.”

By Sung So-young [so@joongang.co.kr]

Related Korean Article[경향신문]

임권택 감독 101번째 영화 ‘달빛 길어올리기’

<달빛 길어올리기> 속에서 한지에 관한 다큐멘터리를 찍는 감독 민지원(강수연)은 극영화로 넘어가지 않고 다큐멘터리에 남은 이유로 ‘책임감’을 든다. ‘의무’가 법적 강제성을 주는 어감이라면, ‘책임’은 도덕적 구속에 가깝다.

101번째 영화의 소재로 한지(韓紙)를 들고나온 임권택 감독도 극 중 민지원처럼 책임감을 느끼고 있는 듯 보인다. 천대받고 잊혀진 전통 한지를 영화를 통해서라도 남겨놓지 않으면 안된다는, 내가 아니면 할 사람이 없다는 절박한 마음이다. 그렇게 커다란 짐이 70대 중반의 노장에게 지워졌다.

7급 공무원 한필용(박중훈)이 전주시청 한지과에 새로 부임한다. 필용은 뇌경색으로 쓰러진 뒤 몸이 불편한 아내 이효경(예지원)의 병수발을 들고, 아들은 큰집에 맡겨놓은 채 살고 있다. 필용은 시에서 관심을 갖고 있는 조선왕조실록 복본화 사업에 성공한다면 승진 기회를 얻을 거라는 기대감을 갖고 일한다. 일에 불철주야 매진하던 그는 지원의 다큐 작업을 도와주면서 그녀와 조금씩 가까워진다. 늘 집에만 있는 아내는 필용의 마음이 동요하고 있음을 눈치챈다.

영화는 한지 다큐를 방불케 한다. 필용이 보면서 연구하는 텔레비전 다큐, 지원이 찍는 한지 다큐, 전체 영화의 경계가 때로 흐려진다. 필용과 지원이 다큐 가편집본을 보다가 그 가편집본이 다큐 시사회장의 스크린으로 넘어가는 장면은 상징적이다. 노감독의 책임감은 등장인물들에게 많은 말을 하게 한다. 특히 영화의 중심이 된 필용은 복화술사 감독의 인형이 돼 한지의 아름다움과 이를 재현하려는 사람들의 노력을 예찬한다.

임 감독은 한 남자(필용)와 두 여자(효경·지원)의 생활인으로서의 모습을 강조함으로써 소재의 무게를 더는 길을 찾는다. 이들의 삼각관계에 대한 묘사는 흔해 보이면서도 힘이 있다. 효경은 말 한마디도 쉽게 하지 못하는 장애를 겪고 있고, 이는 필용이 저지른 윤리적 방종의 결과다.

필용에게 효경은 평생 안고 가야 할 물리적·정신적 빚인데, 필용은 가끔 이 빚을 덜어보려는 수작을 부리기도 한다. 대부분의 사람처럼 그는 엄청난 악당도, 타고난 선인도 아니기 때문이다. ‘종이 뜨는 천민 출신’인 효경은 필용과 결혼하면서도 시댁으로부터 박대를 당했다.

몸과 마음의 상처 때문에 자폐적인 삶을 사는 그는 현재 남편의 사랑을 구하는 대신, 지명만 알 뿐 어디 있는지 알 수 없는 고향을 그리워한다. 한지의 기원을 찾던 영화는 효경이라는 캐릭터 덕에 마음의 기원을 찾는 방향으로 확장된다.

강수연이 추천해 오디션 끝에 역을 따냈다는 예지원은 안방의 이불 속에 머물면서도 머나먼 고향을 꿈꾸는 효경 역을 노련하게 소화했다. 취재를 하면서도 한지의 우수성에 대해 끊임없이 회의적인 시선을 보내는 지원은 영화를 객관화시키는 역할을 한다.

‘한지 세계화’를 추진 중인 전주시가 전주국제영화제를 통해 임 감독에게 작품을 의뢰했고, 임 감독이 이에 응하면서 <달빛 길어올리기> 가 시작됐다. 100편의 필름 영화를 찍어온 임 감독의 첫 디지털 영화이며, 1996년작 <축제> 이후 첫 현대물이기도 하다. 한국영화 최초로 롯데엔터테인먼트, 쇼박스, CJ엔터테인먼트의 3대 투자·배급사가 공통 지원에 나섰다. 영화팬이라면 김동호, 김영빈, 민병록 등 국제영화제의 전·현직 위원장과 임 감독의 부인인 채령 등 카메오를 찾는 재미도 쏠쏠하겠다. 오는 17일 개봉.

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)