Serfs searching for an audience online

I ended up writing a post denouncing Facebook and waited to see how many friends would “Like” it.

A little while ago, a video clip from Belgium went viral online. People on the street were asked to have their minds read by a psychic. The psychic knew about the color of their bike or home, relationships, tattoos, even their bank account numbers and spending patterns. People were frightened, only to learn that most of the information was being drawn from their Facebook accounts. As it turned out, it was just an online safety campaign run by a Belgian trade association.

Nicco Mele is a futurist who pays attention to the shifting power in the digital era, and he expressed deep concerns about “digital serfdom.” Anthony De Rosa, a product manager at Reuters, first coined the term.

“We live in a world of Digital Feudalism,” wrote De Rosa. “The land many live on is owned by someone else, be it Facebook or Twitter or Tumblr, or some other service that offers up free land and the content provided by the renter of that land essentially becomes owned by the platform that owns the land. We are being played for suckers to feed the beast, to create content that ends up creating value for others.”

Some get tired of the privacy issues raised by such sites and quit altogether. But instead of vanishing quietly, they usually post a lengthy statement explaining why they’re leaving. In fact, leaving cyberspace altogether is no easy task. Most of them eventually come back. In fact, more than 1.1 billion people use Facebook.

Another popular online post analyses your social networking sites. My Cyworld mini homepage shows how sentimental I am. My Facebook page shows how I am enjoying my life. My blog shows how professional I am. My Instagram shows how trendy I am. Kakao Story shows how cool my life, my children and my pets are. Tumblr shows how obsessive I am.

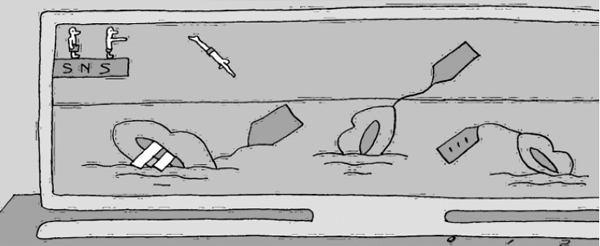

Despite the marginal differences between such services, the essence is vanity. In other words, social networking sites are an online battle ground for recognition.

“We all want to be the main character of our lives, and we need an audience. SNS is a place where we can tell other people that we are leading our own lives and be the audience for one another. But no one can be the true leader, and no one is the true audience. This space is sad, sometimes,” film critic Choi Gwang-hee recently posted to his SNS.

* The author is a deputy culture and sports editor for the JoongAng Ilbo.

by YANG SUNG-HEE

맹렬히 페이스북을 하면서도 찜찜한 기분이 있다. 누구나 그럴 것이다. 어느 순간부터 뉴스피드를 도배하는 광고들, 맞춤형이라며 제공되는 ‘알만한 친구’ ‘좋아할만한 페이지’ 추천 등이 거슬린다. 평소 무심코 올린 나의 게시물, ‘좋아요’ 반응, 친구관계 등을 분석한 결과다. 상대에게 간파당하는 불쾌한 느낌. 곧 페이스북을 성토하는 게시물을 올린다. 그리고 얼마나 많은 친구들이 좋아하는지 지켜본다. 최근 SNS에서 인기를 끈 ‘벨기에 초능력자’ 몰래카메라 영상이 있다. 독심술로 오토바이 색깔, 이성관계, 허리 뒤 나비 문신, 지난달 지출내역과 계좌번호까지 줄줄이 맞혔다. 사람들은 깜짝 놀랐지만, 정작 비밀은 자신의 페이스북에 있었다. 온라인 보안을 강조한, 벨기에 금융연맹의 공익광고다. ‘SNS는 인생의 독’이라는 댓글이 줄줄이 달렸다. 디지털 시대 권력변동에 주목하는 미래학자 니코 멜레는 『거대 권력의 종말』에서 ‘디지털 농노주의’를 우려하기도 했다. 로이터통신의 프로덕트 매니저인 앤서디 드로시가 처음 쓴 말이다. “아마추어 창작자들은 페이스북이나 트위터, 유튜브 같은 사이트에 현혹되어 자신보다는 미디어 플랫폼에 이득을 가져다주는 흥미로운 콘텐트를 만들기 위해 돈과 시간, 에너지를 쏟아붓는다. 중세 시대의 농노처럼 창작자들은 자신들이 거주하는 땅을 소유하고 있지 않으며 그 땅은 페이스북이나 트위터, 텀블러(사진공유SNS) 등 다른 누군가가 소유하고 있다.” SNS에 만연한 편가르기식 설전에 지쳐 활동을 접는 이들도 있다. 그런데 떠날 때도 조용히 사라지기보다는 ‘퇴장의 변’을 밝힌다. 막상 완전히 떠나는 건 쉽지 않다. 대부분 금세 돌아온다. 이런 ‘중독자’들 덕에 페이스북 사용자만 이미 전 세계 11억 명이 넘는다. 인기 끈 SNS 게시물 하나만 더. ‘SNS 백태’다. “미니홈피-내가 이렇게 감수성이 많다. 페이스북-내가 이렇게 잘 살고 있다. 블로그-내가 이렇게 전문적이다. 인스타그램(사진공유SNS)-내가 이렇게 잘 먹고 다닌다. 카카오스토리-내자랑+애자랑+개자랑. 텀블러-내가 이렇게 덕후(오타쿠)다” 등. 약간의 차이는 있지만 본질은 ‘내 자랑’ ‘내 과시’다. SNS가 바로 ‘온라인 인정투쟁’의 장이란 얘기다. “우리는 모두 자기 인생의 주인공이고 싶다. 그러려면 청중이, 관객이 필요하다. SNS는 많은 사람들에게 서로가 인생의 주인공임을 말하고, 서로의 청중이 되어주는 곳이기도 하다. 그러나 누구도 진짜 주인공이 아니고, 누구도 진짜 청중이 아닌 곳이기도 하다. 그래서 가끔 이 공간이 서글프다.” 영화평론가 최광희의 글이다. 물론 이 글도 SNS에서 퍼왔다. 양성희 문화스포츠 부문 차장

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)