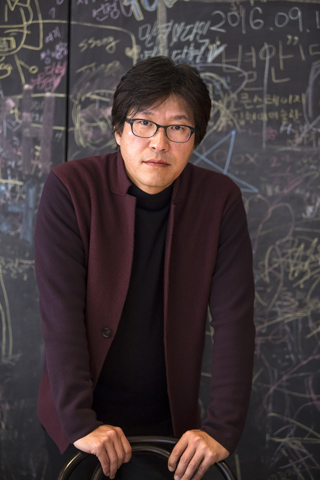

Imagining the worst kind of crisis : Director Park Jung-woo wants audiences to be wary of power plants

Director Park Jung-woo encourages those heading out to Gwanghwamun, central Seoul, for protests to also watch his latest nuclear plant disaster film “Pandora,” which he believes “deals with an issue that is no less important than the ongoing political crisis.” [NEW]

“Even at this very moment, nuclear power plants are becoming older,” said Park during an interview with Ilgan Sports, an affiliate of the Korea JoongAng Daily.

Below are the edited excerpts from the interview.

Q. This is your first work in the four years since “Deranged.” How do you feel?

A. I have read critiques from time to time, and I feel assured that the film has not been judged as horrible. The length of time one puts into working on a film doesn’t necessarily match its quality. But that is not what the public thinks, which gave me stress [regarding the performance of “Pandora”].

Which part did you concentrate on the most?

When it comes to a disaster film, people tend to think that it has a typical story and structure. So I mulled over ways to differentiate the story and make it more refreshing. However, making a movie requires lots of people and requires a heavy amount of capital. Although making an experimental and adventurous film can be entertaining for me, it could lead to an underachieving result, which could put actors, staff members and investors in the wrong spot. So I did my best to differentiate from other disaster films yet tried to keep it safe.

Audiences spoke highly of the computer-generated imagery (CGI) in the film. How did you pull that off?

I truly feel assured about the positive reviews of the movie’s CGI because only when it looks realistic would its goal and purpose be fulfilled. Although we closely investigated [nuclear power plants] to create a setting, we couldn’t realistically make it entirely look the same. So we had to rely quite a lot on CGI. Although I’m not 100 percent satisfied with the result, I think it at least reached a level that could satisfy the audience.

“Pandora” is a disaster movie featuring actor Kim Nam-gil. [NEW]

After I completed the script, the word spread in the movie industry. Although I hadn’t revealed it officially, Kim somehow got the script. After reading it he requested for a meeting. Although I wasn’t sure whether it was his will or his agency pushed him to do so, I believed that it would be good to meet him.

Was the meeting successful?

He seemed to have studied a lot before the meeting. He told me his honest thoughts on how to play [the character], which I was pleased about. Since he already had a hit with “The Pirates” (2014), I had reason to cast him. And since I also knew him personally, I didn’t hesitate any further.

What is Kim like in person?

One to two years before we met at that meeting, we had a meal together. Since I had only seen him on-screen, I thought that he would be very manly. However, that wasn’t the case. I was at first shocked when he appeared wearing training suit. But the more I talked to him, the more I thought he was different from what I had imagined him to be. And I liked that difference.

The dialogue by Jae-hyeok (Kim), who works as an employee at the power plant, was very realistic. How did you want the audience to perceive his character?

I want people to think “I could actually be Jae-hyeok” instead of merely feeling sorry for the character. After [movie characters] encounter a series of disasters, the audience realizes that governments can’t protect the citizens. Instead, they have to survive by themselves.

What did you expect from including the president in the film?

I hoped to show the contrast of the person at the top [of the social hierarchy] and those at the bottom when disaster occurs. So I was determined to portray the Blue House.

The ultimate message of the movie is the danger of power plants. What are your feelings regarding the issue?

Even at this very moment, nuclear power plants are becoming older, and earthquakes have been more frequent. This definitely isn’t an issue that is less crucial than the current political chaos. I hope that people going to Gwanghwamun, [central Seoul, for protest] also see this film.

Do you have any plans for your next movie?

I will take a rest for the time being. Since I worked on [“Pandora”] for four years, I guess I should relax for a while. But I won’t rest for too long. Although I’m not sure whether my next film will be another disaster movie, I guess it will be something within that range. But could there be any bigger disaster in Korea other than the power plant accident? If it could ruin the entire world, I would be tempted to take up the challenge, but for now, I want to rest.

BY CHO YEON-GYEONG [jin.minji@joongang.co.kr]

[박정우 감독 ”시국이 천운? 웃지도 울지도 못해요”]

4년의 기다림 끝에 원전사고를 소재로 한 영화 '판도라'를 드디어 세상 밖에 내 놓게 된 박정우(48) 감독이다. "좋은 세상, 편한 세상에 영화를 개봉하고 싶다"는 희망은 무산됐고, 최악의 시국 뚜껑을 열게 돼 아쉬운 것도 사실이지만 4년이면 만족한다. 이젠 영화도, 두려움도, 불안함도 훌훌 털어버릴 때가 됐다.

"하고 싶은 말을 할 수 있는 분위기는 좋지만 자칫 영화의 모든 상황을 시국과 연결지어 생각하실까봐 걱정됩니다" 정부저격 스토리는 관객들의 공감대를 높이는데 큰 효과를 발휘하겠지만 '판도라'의 소재는 결국 원전이다. 박정우 감독은 "지금 이 순간도 원전은 낡아가고 있다"고 목소리를 높였다.

- 4년 만의 개봉이다.

"반응을 띄엄띄엄 챙겨보고 있는데 '망작' 평가는 받지 않는 것 같아 다행이다. 4년 동안 한 작품에 매달렸다고 해도 걸린 시간과 완성도는 별로 상관이 없다. 보통 영화판이나 사람들 심성이 큰 영화를 한다고 하면 어느정도 기대와 예상을 하지 않나. 그래서 조금 더 예민하게 '얼마나 잘 만들었나 보자'라는 시선으로 바라본다. '만족시킬 수 있을까' 부담됐다."

- 어떤 부분을 가장 신경썼나.

"재난 영화라고 하면 '스토리가 뻔하고 전형적인 기승전결 구도를 갖고 간다'는 인식이 강하다. 처음부터 각오했고 엄청 고민했던 지점이다. '좀 더 신선한, 다르게 보일 수 있는 방법이 없을까' 연구했지만 큰 자본이 들어가는 영화에 나 혼자만의 영화가 아니지 않나. 실험적인 도전과 모험은 개인적으로 신나고 좋지만 배우·스태프·투자자들에게는 미안한 결과가 나올 수 있다. 되도로이면 이전 재난 영화들과는 차별성 있어 보이게 가되, 안전성도 지키려 했다."

- 안전성의 기준이 있을까.

"나름 논리적인 합리성을 찾는 것이다. 인물들의 감정을 억지스럽지 않게 건드리고 최대한 자연스러운 현상처럼 보이게 하는 것이 중요했다. 뻔하지 않은 눈물코드를 노리기 보다는 '전체적으로 차원다른 슬픔을 한 번 만들어 보자'는 생각이었다. 남의 슬픔, 캐릭터의 삶이 아니라 내 일처럼 느껴지게끔 만들고 싶었다. 사실 구조적인 면에서는 별다른 차이가 없지만 너무 신파적으로 보이지는 않을 것이라 자신한다."

- 시선적으로, 감정적으로 강도가 센 작품이다.

"감독에게는 시나리오가 설계도다. 특히 난 글도 쓰고 연출도 하는 감독이다 보니까 기본적인 설계 그림을 그려놓고 촬영·미술·조명 등 각 전문가들에게 '이렇게 해달라' 제안을 하는 것이다. 그렇게 나온 아이디어를 첨부해서 풍성한 그림들이 작품 안에 들어오게 만든다. 이번 영화는 매 신마다 많은 공력을 들였다. 대부분 엔딩이나 클라이막스에 가장 큰 힘을 쏟는데 '판도라'는 지진발생 10분 이후부터 같은 세기로 그려져야 한다 생각했다. 스태프들이 죽어났다."

- '연가시'도 비슷한 느낌이었는데 감독의 성향인가.

"'판도라'는 '연가시' 때 보다는 나름 호흡도 주고 쉬어가는 코너도 넣었다. '연가시'는 관객들을 숨도 못쉬게 만드는 것이 목표였다.(웃음) 물론 내 기준에 의한 것이기 때문에 관객들은 '판도라'를 보면서도 숨가파 할 수 있다."

- 걱정했던 CG에 대해서는 호평이 많다.

"천만다행이다. 이 영화는 현장에서 직접 찍은 것 같은 생생한 현실감을 선사해야 목표와 몰적이 완성된다. 치밀하게 조사해 실제하는 공간을 만들었다. 하지만 현실적으로 세트장을 100% 구축할 수 없기 때문에 CG에 많이 의지해야 했다. 워낙 양이 많아 시간이 오래 걸릴 수 밖에 없었지만 생각했던 것 보다 속도가 너무 늦었다. CG가 나와야 편집 방향도 잡는데 그게 안 되니까 답답하더라. 어느 순간 내가 지쳤다. 기대했던 목표치가 있는데 지친 마음에 '이 정도면 됐어'라고 넘겨버릴 것 같았다. 정신을 바짝 차리고 그 때부터 CG팀을 쪼았다. '이게 우뢰매지 CG냐. 영화 그냥 엎어버린다'는 식으로 괴롭혔다. 스태프들도 나도 잠 못자면서 결국 완성해 냈다. 여전히 미흡한 부분은 있고 100% 만족하지는 못하지만 대중적으로 무난하게 나온 것 같다."

- 예고편보다 본편 CG가 더 좋아진 느낌이다. 피드백이 있었나.

"끝물에 '이 정도면 됐다'고 또 한 번 말할 뻔한 순간이 있었다. 그 때 배급사 측에서 예고편에 주요 CG를 넣겠다고 하더라. 완벽하게 완성됐던 상황이 아니라 절대로 쓰지 말라고 했는데 썼더라. 이게 영화의 흐름을 타면서 보면 괜찮아 보이는 것도 순간적으로 나오면 퀄리티가 티난다. 예고편이 공개된 후에 CG를 욕하는 댓글이 엄청 달렸다. 속상했지만 기회라 생각하고 CG팀에게 또 달려가 '댓글 봤냐. 이런 식이면 이 영화 끝나고 너희 회사는 문 닫는다'고 몰아쳤다. 마지막 비상이었다. 모든 사람이 달라붙어 업그레이드 하고 또 업그레이드 했다."

- 악독한 감독이라는 소문이 자자했겠다.

"스태프들은 어떻게 생각하고 받아들일지 모르겠지만 미안한 순간이 너무 많았다. '방법이 그것 밖에 없었냐'고 묻는다면 그 땐 그럴 수 밖에 없었다. 보답하는 길은 역시 흥행 아닐까."

- '부산행' 좀비 뺨치는 보조 출연자들도 눈에 띄었다.

"'연가시'를 찍으면서 큰 화면과 작은 화면의 조화로운 배치에 대한 노하우가 생겼다. 어떻게 건드리면 어떤 효과를 낼 수 있는지 알게 됐다. 지방 촬영을 할 때는 현지 동원 인구가 한정적이다. 200~300명 되는 보조 출연자들로 그 장면들을 모두 만들어냈다. 선으로 구획을 다 나눠서 오전 9시부터 해질 때까지 촬영했다. 옷 갈아 입히면서 뛰고 또 뛰게 했다. 다 끝나니까 '만세'를 외치고 현장을 떠나더라. CG의 도움도 빌렸지만 부산역·공항·기차플랫폼·선착장 모두 같은 방식으로 만들어진 신이다."

- 다만 대사가 잘 안 들린다는 지적이 있는데.

"욕심을 부렸다. 파이널 믹싱을 할 때 사운드 팀은 사운드 담당자로서 책임의식을 갖고 보이지 않는 곳에서 들리는 소리까지 꼼꼼하게 체크했다. 주요 메인 배우들이 주고 받는 대사도 중요하지만 아비규환 속 작은 소음들도 빠지면 안 된다는 판단이었다. 또 배우들 대부분이 격양된 상태로 연기를 해야 했고 대사 자체도 어려웠다. 고증에 의해 만든 대사들이다. 관객 분들 입장에서는 화면에 사운드, 빠른 속도까지 한꺼번에 들어오는 정보가 많아 힘겨울 수 있다. 나름 수위를 조절해 견디기 힘들 정도가 아닌 상태로 맞춘 것이다. 무엇보다 현장 한 복판에 같이 있는 느낌을 주고 싶었다."

- 러닝타임이 다소 길다는 이야기도 있다.

"본편은 정확하게 2시간 8분이 안 된다. 참여한 인원이 원체 많다보니 자막이 다른 영화보다 길어졌다. 사실 심의를 넣을 때 완성되지 않은 상태에서 일단 넣어야 하니까 '아마 이 정도는 나올 것이다'는 수치를 산정해 놓고 넣는다. 러닝타임 등을 변경할 수 있다고 해서 충분히 붙였는데 나중에 변경이 안 된다고 하더라. 그래서 2시간 16분으로 조금 길어졌다. 오히려 러닝타임을 알고 영화를 보면 더 짧게 느껴지는 효과가 있지 않을까 싶다."

- 모든 것을 완벽하게 맞출 수도, 또 모든 관객들을 설득시킬 수도 없는 것 같다.

"맞다. 여기에 또 하나의 문제는 극장마다 영사기 수준이 다르다. 언론배급시사회나 VIP시사회는 상영을 하기 전에 담당자들이 극장 상황을 완벽하게 맞춰놨다. 소리가 크면 내리고, 화면이 어두우면 밝혔다. 하지만 개봉하면 사정이 달라진다. '내가 만든 작품의 퀄리티를 100% 고스란히 관객들에게 전달하는 것은 안 되겠구나'라는 것을 깨달았다. 앞으로 공력이 더 쌓이고 인생에 대해 어떤 판단을 할 수 있게 되면 여백의 미 넘치는 영화를 만들게 되는 날도 오지 않을까. 그 전까지는 몰아 부칠 생각이다."

- 주인공 김남길도 꽤 과감한 기용이다.

"내 천성과 인연으로 이뤄진 관계라면 설명이 될까.(웃음) '판도라' 시나리오가 탈고된 후 영화계에 소문이 돌았다. 캐스팅을 진행하기 전이었고 당연히 시나리오도 공식적으로 돌리지 않았는데 김남길이 어떻게 먼저 시나리오를 구해 봤더라. 그리고 나를 만나고 싶다고 요청해 왔다. 소속사 대표의 뜻인지 김남길의 뜻인지는 굳이 확인하지 않았다. 일단 당사자와 직접 만나는 것이 가장 정확할 것 같더라."

- 그 만남이 성공적이었던 것인가.

"엄청 공부를 많이 하고 왔더라. '이건 이렇게 저건 저렇게' 자신의 생각을 솔직하게 털어놨다. 내 입장에서는 반갑지 않을 수 없었다. '해적'으로 흥행까지 확보한 상황이었기 때문에 내세울 수 있는 명분이 있었다. 그리고 김남길의 대중적인 이미지가 아닌 진짜 모습도 어느 정도는 알고 있던 상황이라 더 고민하지 않았다."

- 진짜 모습은 어떤 뜻인가.

"작품으로 미팅을 하기 1~2년 전에 남길 씨와 사석에서 우연히 함께 밥을 먹을 기회가 있었다. 그 전에는 나 역시 화면으로만 봤던 배우이기 때문에 엄청 남자답고 눈에 힘주고 뭔가 각져있을 것이라 생각했다. 근데 아니었다. 편안한 트레이닝복을 입고 온 것도 놀랐는데 이야기를 나누다 보니까 그간 알았던 이미지와는 완전 딴판이었다. 그 차이가 너무 좋았다."

- '판도라' 속 캐릭터와 일치하는 부분이 많은 것 같다.

"느와르 연기를 해야하는 장르도 아니었지만 그런 이미지는 이미 구축이 돼 있으니까 동네 사는 오빠 같은 이미지만 확보되면 우리 영화의 결과와 상관없이 배우에게 좋을 것 같았다. 배우들 말을 들어보면 차라리 극한으로 치닫아 오열하는 연기는 쉽다고 한다. 일상적인 대화 톤으로 끌고 가는 것이 진짜 어렵고 힘들다고 했다. 그걸 잘하는 배우들이 흔히 말하는 톱 경지에 계신 분들이고. 김남길에게 그런 모습을 보고 싶었고 잘 해낼 것이라는 확신이 있었다."

- 배우 인지도에만 얹혀 가는 영화들도 있지 않나.

"'꼴깝떤다'고 말할 수도 있지만 난 '배우 덕에 영화가 잘 됐다. 배우들의 인지도, 흥행파워 때문에 잘 됐다'는 것보다 창작을 하고 영화를 만드는 입장에서 '배우도 살고 작품도 잘 살았다'는 말을 더 듣고 싶다. 물론 배우의 도움을 받는 것도 굉장히 어렵고 좋은 일이지만 서로 같이 잘 됐으면 하는 마음이 크다. '판도라'는 원전이라는 또 하나의 주인공도 있으니까. 다 같이 잘돼 축하 인사를 건네고 싶다."

- 엔딩신을 찍을 때 엄청 고생했다고 하던데.

"총 네 번 찍었다. 대사를 워낙 길게 써 시나리오 상으로도 14분 정도 되는 길이였고 그 만큼 촬영을 했는데 완성된 영화에는 8분 정도 들어갔다. 지금도 길다고 하는 분들이 있는데 더 길면 관객들이 피로감을 느낄 것 같더라. 남길 씨를 최대한 살리는 방향으로 편집을 했다. 영화적으로도 그렇지만 남길 씨 개인적으로도 가장 신경쓰고 중요하게 생각했던 신이라 모두가 같이 애썼다."

- 감독님의 악독함이 다시 한 번 발휘된 순간이기도 하지 않나.

"하하. 그렇긴 하다. 다 쓰러져가는 배우에게 '한 번만'을 계속 요구했으니까. 남길 씨가 대사를 다 외우고 장면을 숙지한 상태에서 촬영 3일 전부터 굶었다. 그 만큼 모든 것을 다 토해내면서 감정을 끌어 올려야 했다. 원래는 장면 전체를 한꺼번에 쓰고 싶어 롱테이크로 촬영했다. 한 번 찍고 쓰러지고 또 찍고 쓰러지고의 반복이었다. 그렇게 세 번을 찍었는데 내 기준에는 욕심을 조금만 줄이면 모든 촬영분을 교차 편집해 써도 괜찮을 것 같아 마지막으로 시간에 구애받지 말고 감정대로, 하고 싶은대로 해보라고 했다. 그랬더니 진짜 재혁이 된 것처럼 숨을 몰아 쉬면서 혼자 14분을 연기해 내더라. 놀랍기도 하고 감격하기도 했다. 편집실에서 영상을 보는데 짜집기를 하려고 했더니 마지막 테이크가 너무 좋아 다른 테이크 영상을 못 쓰겠더라. '차라리 대사들을 조금 쳐내더라도 온전히 살려보자'는 판단 하에 작업했다. 나중에 들었는데 너무 외롭고 힘들어서 나도 죽이고 스태프들도 다 죽이고 싶었다더라. 고마울 따름이다.(웃음)"

- 대사가 굉장히 현실적이었다.

"단순히 '안 됐다, 슬프다'가 아니라 '재혁이 나일 수도 있겠다'는 생각을 하길 바랐다. 재난을 반복적으로 겪으면서 목격하는 것은 정부나 국가가 우리를 보호하고 지켜주는 것이 아니라 각자 알아서 살아남아야 한다는 것이다. 그런 것에서 오는 분노와 허탈감이 담기길 희망했다. '우린 언제까지 이렇게 반복해야 하나' 슬프고 화가 나기도 했다. 그리고 그 감정은 범죄가 아니다. 관객들도 공감하실 것 같다."

- 끝까지 마스크 한 번 벗지 않는 소방대원들은 실제 재난 현장에서 목숨걸고 고생하는, 얼굴 모르는 영웅들을 보는 듯 했다.

"그렇게 봐 주셨다면 진심으로 감사하다. 고민했는데 마스크 안 벗기길 잘했다는 생각이 든다.(웃음) 그들에게도 난 악역이었다. 처음부터 끝까지 비정한 사람이어야 했다. 배우들에게 엄청 미안했다. 카메라에 본 얼굴이 제대로 찍히지 못할 것이라는 상황은 배우들도 알고 있었지만 내심 '그래도 감독이 한 번은 마스크를 벗겨 주겠지'라고 생각했을 수도 있다. 근데 안 그랬다. 다행히 대부분의 배우들이 이 영화에 참여하는 자체를 좋아했고 어딘가에 자리를 잡고 있다는 것 만으로도 감사해 했다. 내가 복 받았다."

- 왜 악역이고 비정한 사람이어야 했나.

"공교롭게도 촬영 시기가 한 여름이었고 그 두꺼운 의상에 장비들까지 차면 가만히만 있어도 땀이 흐른다. 배우들이 힘들고 지치니까 '컷' 소리만 나면 자꾸 벗으려 했다. 근데 그걸 다시 채우고 끼려면 시간이 걸린다. 그래서 다 끝날 때까지 벗지 말라고 소리쳤다. 마스크 사이로 겨우 숨만 쉬고 그랬다. 나도 사람인지라 미안하고 죄송했지만 그런 사정을 다 봐주고 넘어가면 시간만 늘어지고 더 힘들어 할 것 같았다. 고생은 고생대로 하면서 비용도 들고. 모질게 약속대로 딱 끝내 버리는 것이 최선의 방법이었다. '헬멧 벗으면 죽는다'고 하면서 힘들어 하는 그들을 애써 못 본 척 했다."

- '판도라'가 개봉하면 신예 김주현에 대한 관심도 쏠릴 것 같다. 아직은 낯선 신인 배우에게 비중 큰 역할을 맡긴다는 것이 결고 쉽지 않았을 것 같다.

"기존 여배우들을 폄하하는 것은 절대 아니지만 익숙한 여배우들은 이미 확고한 이미지가 있다. 인지도 높은 배우들이 하면 배우도, 관객도 역할에 적응하기까지 시간이 필요할 것 같더라. 누가해도 '쟤가 저 역할에 어울리나?'라는 생각이 들만한 캐릭터이기도 했다. 마을 사람들을 이끄는 잔다르크 같은 설정이라. '신선한 신인을 데리고 아예 시작부터 부담감 없이 하자'는 결정을 내렸고 잘만 하면 훨씬 더 좋은 효과를 얻을 수 있을 것이라 믿었다."

- 옳은 선택이었다는데 한 표를 던진다.

"이미 너무 유명한 배우들이 캐스팅 된 상황이었고 다들 알아서 잘 해주시니까 주현이에게만 몰두할 수 있는 시간적 여유도 있었다. 그렇게 안 할 것이라 믿긴 했지만 최선을 다해도 현실적으로 못 따라올 수 있지 않나. 모든 경우의 수를 염두해 두고 투입시켰다. 그리고 촬영 전 연습을 엄청나게 시켰다. 솔직히 도망갈 줄 알았다. 오토바이 면허, 버스 면허를 실제로 다 따게 만들고 사투리 연습 하라고 배우들과 지방에 보내기도 했다. 전 날 예습하고 현장에 가서 촬영이 끝나면 복습하는 그 짓을 매일 했다. 치열한 현장에서 살살살 달래는 방법은 아닌 것 같아 일부러 못되게 굴었는데 버티더라. 워낙 멘탈이 좋은 친구다. 베테랑도 하기 힘든 미션을 다 수행했다."

- 감독으로서 뿌듯했을 것 같다.

"대견하다고 해야 할까? 이미 그런 자질이 있었으니까 해낸 것이겠지만 기대 이상으로 해냈다. '이걸 어떻게 하지? 난감하네'라는 반응을 단 한 번도 내비친 적이 없다. 쏙쏙 잘 빨아 들였다. 오히려 너무 배우려 하고 겸손하려 하길래 김영애 선생님, 문정희 씨에게 따로 부탁해 애 기 좀 살려 달라고 했다. 이끌고 주도해야 하는 캐릭터인데 주눅들어 있으면 연기를 할 때 다 드러나니까. 친 딸, 친 동생처럼 잘 챙겨 주셨다. 주현이는 예상하지 못했던 분위기로 잘 될 것 같은 생각이 든다."

- 대통령 캐릭터도 빼놓을 수 없다.

"재난사고가 벌어졌을 때 결정권이 있는 최상위 층과 가장 밑에서 그 일을 몸소 겪는 일반 시민의 다른 모습을 꼭 같이 설정해 보여주고 싶었다. 때문에 처음에 계획했던 구도가 있으니까 시국이 이렇다 한들 대통령 캐릭터를 없앨 수는 없었다. 국가적 재난인데 현장 지휘본부만 보여주고 비껴가는 것도 비겁하고 소심해 보일 것 같더다. 청와대는 정확하게 다뤄야겠다는 확고한 뜻이 있었다."

- 여러 번 강조했든 부담되는 캐릭터이긴 하다.

"대통령이라는 존재는 어떻게 묘사하고 신을 할애하든 부담스럽다. 특히 촬영 당시에는 대통령이 바뀌고 얼마 안 된 비상시기라 어떻게 해도 한 소리 들을 것 같고 머뭇거려지기도 했다. 그러다 결론 내린 것이 현실적이면서 의로운 대통령을 만들자는 것이었다. 어차피 맞을 것을 각오하고 촬영했기 때문에 난 괜찮고 자신 있었는데 시국이 시국인지라 반응이 좀 갈린다. 여러 사람들의 의견이 '영화의 몰입도 차원에서 대통령이 이렇게 저렇게 많이 보이는 것은 생각을 자꾸 바깥으로 나가게 만드는 악영향을 미칠 공산이 크다'고 하더라. 그래서 부득이하게 삭제한 신과 대사들도 있다."

- 어떤 신이 있었나.

"누가 들어도 전혀 어색해 하지 않을 대사들이 있었는데 걷어냈다. 대표적으로 세 개 정도 된다. 먼저 초반부 대통령이 해외 순방을 다녀와서 총리에게 화를 내며 하소연 신이 있었다. 청와대 구조 자체가 총리 중심이라 대통령이 없는 사이 총리 주도 하에 주요 법안을 통과시킨 것이다. 흡사 대통령을 왕따 시키고 있는 모양새랄까? 그래서 대통령이 '왜 이렇게 했냐. 이 나라는 누가 이끌고 가는 겁니까!'라고 소리치는데 아예 들어냈다."

- 다른 두 가지는?

"'대통령은 지금 판단 능력을 상실하셨습니다'라는 총리의 대사는 예고편에는 들어갔는데 본편에서는 빠졌다. 또 '대통령은 지금 어디 계시는 겁니까'라고 물으면 관저에서 생각에 푹 빠져있는 무기력한 대통령의 모습으로 이어지는데 이것도 뺐다. 그리고 시나리오를 쓸 때부터 힘주어 쳐야 한다고 생각했던 대사가 하나 더 있다. 개봉편에는 대통령이 한 번도 재난 현장을 방문하지 않는데 복구팀이 현장에 투입되기 전 대통령이 현장에 가서 복구팀을 만난다. 그게 도리인 것 같다며 '죄송합니다'라고 인사를 쭉 한다. 그럼 재혁이가 '쇼하고 앉아있네. 이게 나라입니까? 내가 죽어서도 지켜 볼 겁니다'라고 대꾸한다. 하지만 이 장면 역시 대통령이 미화되고 의도가 묻어나는 설정으로 받아들일 것 같아 대사는 아깝지만 최종적으로 삭제했다."

- 궁극적으로 원전 소재는 어떻게 발굴하게 됐나.

"영화를 만드는 개인적인 습성이기도 하지만 팔자인 측면도 있는데 난 다음 작품을 미리 써두지 않는다. 하루 벌어 하루 먹고 사는 스타일이다.(웃음) '슬슬 차기작을 해야겠다'는 생각이 들면 그제서야 현 시점에 할 만한 이야기, 가치있는 이야기를 찾는다. 찾다가 아이템이 생각나면 쓴다. 원전 같은 경우는 전작 '연가시'를 준비할 때 여러가지 재난 레퍼런스를 찾는 과정에서 눈에 띈 아이템이다. 그 땐 단순한 참고 차원이었고 '만약 만들어 진다면 판을 좀 크게 벌일 수 있겠다'는 생각까지는 했다. 하지만 곧바로 시도하게 될 줄은 나도 몰랐다."

- 재난영화 전문 감독이라는 수식어가 전혀 어색하지 않다.

"안 그러려고 해도 관심있는 분야라 그런지 그런 쪽에 자꾸 눈길이 가더라. '연가시'를 찍고 나서 '앞으로 재난 영화가 나오면 남아있는 것은 두 개다. 블랙아웃이냐 원전 재난이냐'라는 생각을 하는데 그 와중에 후쿠시마 폭발 사고가 터졌다. 얼핏 알고 있는 지식만으로도 위험이 눈에 보이는데 조용히 넘어가면 안 되겠다 싶더라. 우리보다 낫다고 알고 있는 일본도 저 모양인데 만약 우리나라에서 같은 상황이 벌어지면 어떨까 상상하니 아찔했다."

- 대부분 '우리와는 상관없는 일이다'고 생각했을 것이다.

"뭔가 대책을 세우고 점검을 다시 하고 난리가 나야 하는데 잠깐 반짝하고 말더라. 심지어 '우리는 안전해'라고 정신승리를 하면서 더 짓는다고 하는데 기절하겠더라. 말이 안 된다. 마침 '연가시'가 조금 잘 돼 다음 영화를 편하게 찍을 수 있는 상황이라 '판도라'를 기획했다. 제작비가 부족해 '연가시'를 굉장히 힘들게 찍으면서 쌓인 욕구 불만과 아쉬움도 해소하고 싶었다."

- 준비 과정이 힘들지는 않았나.

"'재미있었다'로 끝나는 것이 아니라 뭔가 바뀌는 것을 눈으로 목격할 수 있게 만들 때 창작인으로서 보람있는 작업이 될 가능성이 높다. 그래서 6개월 정도 자료 조사를 했는데 반쯤 하다가 포기했다. 하면 안 되겠더라. 원전을 다루는 이야기를 저예산으로 만들면 다큐멘터리 형식이 돼야 할 것이고, 그렇다면 더 노골적이고 직접적인 이야기를 담아낼 수 있지만 저예산 영화는 현실적으로 파장의 한계가 있다. 10·20만 명만 봐도 엄청 많이 봤다고 하지 않나. 교육용으로 단체에서 돌리는 수준 밖에는 못 만들 것 같더라."

- 상업영화로 풀어야 원하는 목표를 이룰 수 있을 것 같았나.

"결국 난 상업영화를 하는 사람이고 이 쪽으로 기술과 재주고 있는 사람이다. 그것을 비껴가는 선택은 안 하니만 못할 것 같더라. 하지만 상업 영화로 만들려면 흉내만 내고 싶지는 않으니까 무조건 100억대 대작이 될 텐데 서슬퍼런 정권 초기 살벌한 그 시기에 누가 쉽게 투자를 하겠나. 고생만 하다가 마음만 아프고 끝날 것 같았다. 그래서 접었다가 자료 조사를 한 것이 아까워서 다시 붙잡았다. 언제가 될지는 모르지만 나중에 좋은 세상이 오면, 영화화 할 수 있는 기회도 오지 않을까 긍정적으로 생각했다. '책은 끝내보자'는 마음에 매달렸다. 아마 안 될 것을 전제로 써서 편하게 막 쓸 수 있었던 것 같다."

- 투자사가 여러 번 교체되긴 했지만 결국 만들어졌다.

"어떤 계산법에 의한건지는 몰라도 책을 보여주니까 다들 '할 만 하다'는 답이 왔다. 투자사가 세 번 바뀌었고 아시다시피 현재 NEW의 영화가 됐다. 앞선 교체도 일방적으로 쫓겨난 것이 아니라 실무적인 문제 때문에 옮겨가고 옮겨가다 보니 NEW까지 온 것이다. NEW에서도 초반엔 엄청 고심을 했다. 책 자체에 대해서는 만장일치로 '재미있다'는 반응이었는데 '할까, 말까'에 대해서는 반반으로 갈렸다고 하더라. '변호인' 트라우마가 한참 남아있을 때였다. 대표님이 '조금 더 고민해 보자'고 잠깐 보류를 해놨다가 '영화하는 사람이 이런 영화를 하면 어떤 영화를 하겠냐. 하자'고 투자·배급을 최종적으로 확정했다. '변호인'을 통해 겪은 경험이 있어 어떻게 해야 하는지 잘 알고 있다는 것도 한 몫 했다."

- 위기가 기회로 바뀐 순간이다.

"그럼에도 불구하고 워낙 비상시기라 겁이 났다. 밥상은 차려졌고 시작은 하지만 '진짜 무탈하게 개봉할 수 있을까'에 대한 우려는 사그라들지 않았다. 책을 쓸 때 처럼 암묵적으로 '완성은 하자'고 스스로와 다짐했고 혹여 개봉을 해야 할 시기에 도저히 개봉할 수 없는 상황이면 묵혀서라도 좋은 세상, 편한 세상에 내보이자는 각오도 단단히 했다. 여러 이유로 개봉까지 오랜 시간을 기다려야 했지만 좋다."

- 얄궂게도 좋은 세상, 편한 세상과는 정반대 세상에서 선보이게 됐다.

"웃어야 할지 울어야 할지 판단을 못하겠다. 내 바람은 외형적으로 평화로운 시기에 '판도라'가 개봉해 큰 파장을 불러 일으키길 바랐다. 시국처럼 원전 역시 큰 회제가 돼 토론에 불이 붙고 온갖 이슈를 빨아들이길 바랐는데 시국이 먼저 터졌다. 시국에 비하면 우리 영화는 너무 착한 휴먼 재난 영화라는 특징 밖에 없다. 저 두 양반 때문에 망했다. 좀 많이 당황스럽다."

- 공식석상 발언으로 배우들보다 더 주목받고 있다.

"이러면 안 된다. 이래서는 안 된다. 나 진짜 말 좀 줄이고 조심도 해야 한다. 제작보고회 때 4년 동안 숨죽이고 살면서 어디 얘기도 안 하고 있다가 시국이 이렇게 되면서 전혀 예상 못했던 프리한 분위기로 개봉을 하게 되니까 나도 모르게 봇물이 터졌다. 쌓였던 것을 거리낌없이 막 털어놨다. 블랙리스트까지 내가 먼저 언급했으니 두 말 하면 입 아프다. 그 날 행사가 끝나고 나서 관계자들·배우들과 '자중하자. 앞으로는 영화 이야기만 하자'고 했다. 쇼케이스, V앱 등은 잘 넘겼는데 언론시사회는 또 다르지 않나. 시사회가 한참 진행될 때 대통령의 대국민담화가 겹치면서 또 성질이 확 났다."

- 자꾸 얽힌다. 인연이라고 해야 할까.

"완성된 영화를 처음 선보이는 자리니까 살짝 긴장을 하고 있었는데 대국민담화 내용을 보고 쌓였던 스트레스가 또 터졌다. 질문이 나오기도 했고 피할 이유는 없다는 생각에 하고 싶은 말을 했는데 단어 사용을 잘못해 호되게 혼났다. 여러모로 안 맞는다."

- '아줌마 둘'이라는 단어가 일부 네티즌들 사이에서 여험 논란으로 대두됐다.

"생각도 못했다. 제작보고회에 이어 또 실명을 거론하는 것이 부담스러워 그 나이대를 통칭하는 대명사로 사용했던 것인데 난리가 났더라. 심장이 덜컥 했다. '말조심 해야지. 말조심 해야지'라고 수도 없이 다짐하고 되뇌이고 있다. 그런 의미로 쓴 것이 아니기 때문에 처음에는 '왜?'라는 의문이 들기도 했지만 상황 설명을 들으니 충분히 이해가 가더라. 몰랐던 것을 배우는 계기가 됐다. 몰랐다는 자체로 실망하신 분들도 있을 것이다. 불쾌감을 느낀 모든 분들께 죄송하다."

- 12월에도 경쟁작은 시국이 될 것 같다.

"별 일 없을 때 오픈을 하면 조금이나마 더 주목을 받았을 것 같고 그것을 기대하고 예상했는데 뭘 해도 묻히니까 4년의 기다림이 너무 억울했다. 4년이면 몇 개월, 몇 일이냐. 진정될 기미조차 안 보이니까 울분만 쌓인다. 시사회 때도 '이건 못 이기는 싸움이다'고 툭 말했는데 카메라 플래시가 후두둑 터져 순간 '아, 또 뭔가 잘못됐다" 싶었다.(웃음)"

- '판도라'에는 도움이 되지 않을까.

"한 가지 개인적으로 억울한 것이 시류를 타고 잘 될 것이라는 반응이다. 시국과 맞닿아 있는 것은 맞지만 이건 내가 원하는 뱡향이 아니었다. 장담하건대 예지력이 뛰어난 사람도 아니고 4년 전에 지진이 날 줄 누가 알았겠으며, 이런 시국은 꿈도 꾸지 않았다. 그저 가증성으로 덤빈 것인데 신기하다. 무서울 정도다. 그래도 시국 때문에 득을 본다던가 '시국이 이렇지 않았으면 뭐가 남았겠냐'는 말은 씁쓸하다."

- 결국 '판도라'의 주제는 원전의 위험이니까.

"지금 이 순간에도 원전은 낡아가고 있고 지진은 더 빈번하게 일어나고 있다. 절대로 시국보다 덜 중요한 문제는 아니다. 광화문도 가고 영화도 봐 주셨으면 싶다. 우연인지 인연인지 '판도라'는 시작부터 시국과 함께 가고 있다. 우리가 뭘 할 때마다 길라임·비아그라·대담회까지 빵빵 터졌다. '뭘까' 싶다가도 거꾸로 생각해 시국과 전혀 상관없는 장르의 영화를 만들었다면 더 참담했을 수도 있지 않았을까 싶다."

- 차기작도 재난 영화가 될까.

"일단은 쉴 생각이다. 4년간 이러고 앉아 있었으니까 조금 쉬어도 되지 않을까. 오래 쉬지는 않을 것이다. 재난 영화가 될지는 모르겠다. 다만 세상 돌아가는 이야기를 반영하고 싶어 하니까 아주 동떨어진 이야기는 아닐 것이다. 소재가 눈에 들어오면 그 때 액션·코미디·멜로 등 장르를 고민하고 결정짓게 되겠지. 근데 아무리 생각해도 우리나라에서 원전 이상의 재난이 있을까? 인류가 멸망하는 것이라면 글로벌 차원에서 도전 하겠지만 당장은 쉬고 싶다."

조연경 기자

사진=NEW

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)