A Trojan horse? (KOR)

The author is a deputy head of the economic planning team of the JoongAng Ilbo.

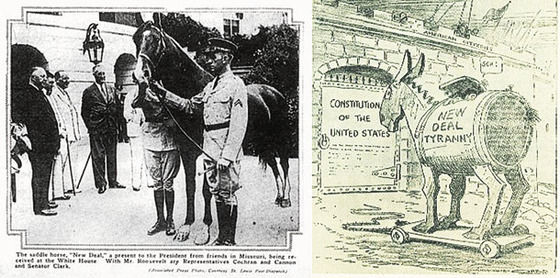

On July 25, 1933, New Deal arrived at the White House. Followers in Missouri sent the American saddlebred horse to show their support for the New Deal. The New York Times and other major media reported how President Franklin D. Roosevelt welcomed the horse with a smile. He needed the “show,” because there was opposition to his New Deal policy. Five months later, the New York Times’ Jan. 4, 1934 issue ran a top story about Theodore Roosevelt visiting Congress and telling the opponents that the New Deal would not disappear.

Why send a horse? A clue can be found in the criticism. Opponents criticized the New Deal as a Trojan horse, claiming it was a tactic to use populist policies to boost the economy and win support from the public while spreading socialism. An anti-New Deal outlet ran a cartoon of a shabby wooden horse with the caption, “New Deal Dictatorship.”

In fact, Roosevelt’s New Deal got a lot of criticism. For example, benefits were concentrated among white males. Most American scholars’ research shows that women did not benefit, owing to the premise that they were passive beings under the care of the men. African Americans also did not benefit because of the racist policies in place at the time. Conservative economic historian Burton Folsom wrote in his 2009 book “New Deal or Raw Deal?” that Roosevelt’s preferential policy deprived the American economy of the chance to improve its health, and the harms continue today.

There has been much talk about President Moon Jae-in’s Korean New Deal and Green New Deal. It is too rash to call it a Trojan horse and dismiss the bold fiscal plan. It could be an unripe criticism, neglecting people’s outcry at the juncture of life and death. Harvard University professor of economics Kenneth Rogoff said in an email exchange with me that in principle, the direction of the Green New Deal is correct. But what he added was the key. What’s happening in the future is more important. If you want a lasting policy, not for two years in the future, but 20 or 200 years later, you should study first instead of just talking about it.

JoongAng Ilbo, May 27, Page 30

뉴딜이라는 좋은 ‘말’

전수진 경제기획팀 차장

1933년 7월 25일 백악관에 ‘뉴딜’이 도착했다. 아메리칸 새들브레드 종(種)의 늠름한 말 한 필이었다. 미주리주(州) 뉴딜 정책 추종자들이 지지를 표하기 위해 보낸 선물이다. 프랭클린 루스벨트 대통령이 흐뭇한 미소로 ‘뉴딜’을 맞았다는 소식은 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 매체에 비중 있게 보도됐다. 이런 ‘쇼’가 필요했다는 건 그만큼 루스벨트 대통령의뉴딜 정책에 반대도 많았다는 얘기다. 약 5개월 후인 1934년 1월 4일 자 NYT를 찾아보면 루스벨트 대통령이 의회를 찾아 반대파에게 “뉴딜은 사라지지 않는다”며 강력 추진 승부수를 던진 내용이 1면 톱기사다.

그런데, 왜 하필 말이었을까. 뉴딜 정책에 대한 비판에서 단초를 찾을 수 있다. 당시 반대파들은 ‘뉴딜은 트로이의 목마’라고 비판했다. 경기 부흥을 위한 포퓰리스트 정책을 통해 민심을 얻고, 사회주의가 스미게 하려는 작전이라 해석하고 배척한 것이다. 반(反) 뉴딜 기조의 매체엔 허름한 목마 그림에 ‘뉴딜 독재’라고 써놓은 만평이 등장했다. ‘뉴딜’이라는 살아있는말을 친(親) 뉴딜파가 선물한 데도 이런 배경이 있지 않았을까. 우리의 ‘뉴딜’은 볼품없는 목마 따위가 아니라, 에너지 넘치고 펄떡펄떡 숨 쉬는 말이라는 항변이라는 뜻에서 말이다.

실제로 루스벨트의 뉴딜은 비판도 많이 받는다. 일례로, 수혜자들은 백인 남성에 집중됐다. 여성은 “남성의 보살핌을 받는 수동적 존재”라는 전제 때문에, 아프리카계 미국인은 인종차별의 덫에 걸려 혜택을 못 봤다는 게 다수 미국 학자들의 연구 결과다. 보수 성향 경제사학자인 버튼 폴섬은 2009년 펴낸 『뉴딜인가 로딜인가(New Deal or Raw Deal?)』에서 “루스벨트의 시혜적 퍼주기 정책으로 인해 미국 경제는 체질 개선의 기회를 박탈당했고 그 해악은 오늘날까지 계속되고 있다”고 주장했다.

문재인 대통령의 ‘한국형 뉴딜’에 이어 ‘그린 뉴딜’까지, 설왕설래가 많다. 하지만 현시점에서 “정권 재창출을 위한 트로이의 목마”라 결론짓고 귀를 막는 건 조금 섣부른 일 아닐까. 생존의 기로에 선 서민의 비명을 외면한 설익은 비판일 수 있어서다. 하버드대 저명한 경제학자 케네스 로고프는 기자와의 e메일에서 “원칙적으로 볼 때”라는 전제하에 “그린 뉴딜의방향은 맞다”고 평했다. 하지만 로고프 교수가 덧붙인 다음 말이 핵심이다. “앞으로가 더 중요하다”는 것. 2년 후가 아닌 20년, 200년 후를 생각한 ‘찐’ 정책을 펼치고 싶다면 번지르르한 말 말고, 공부부터 하자.

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)